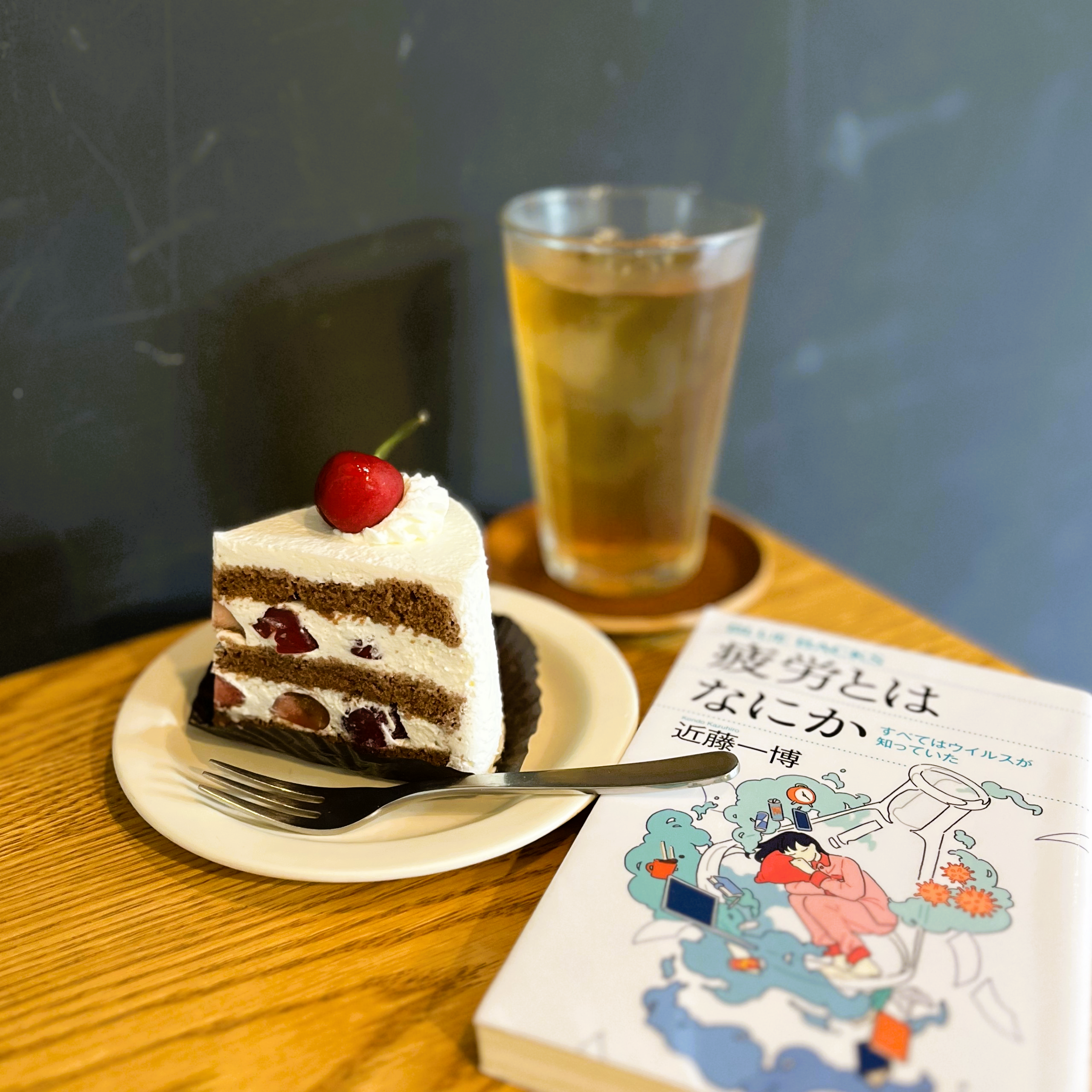

疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた 近藤 一博

| 読書時間 | 2時間11分(7日間) |

| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |

| 内容の難易度 | ★★★(難しい) |

| 疲れが何を引き起こすのか知りたい人におすすめ度 | ★★★ |

一昨年、体調を崩してから、とにかく何をしても疲れるようになった。

本当に大した事をしていないのに、家に帰るともう横になった姿勢から立ち上がれない。

そして、疲れが忘れたころにやってきて、ああぐったり、というようなことも続いている。

もはや自分では、加齢のせいなのか、体調のせいなのか、気分の問題なのか、判断がつかない。

ケガなどと違って、明らかに見た目でもわかるものでもないので、なんとなく気持ちの問題なのかと不安になっていた疲労だが、この本によると、唾液中のヒトに感染するヘルベスウイルスの中で6番目に発見されたウイルスであるHHUー6の再活性化を測定すれば疲労の程度を測定できるらしい。

「疲労とは脳の炎症であり、その原因と仕組みを紐解く」というのがこの本の内容だ。

疲労には「生理的疲労」と「病的疲労」がある。

1日休めば回復する短期的な生理的疲労に対し、何ヶ月も続き、少し休んだくらいでは回復しないのが病的疲労とされ、うつ病や慢性疲労症候群はこれにあたる。

うつ病の原因はSITH−1という遺伝子で、疲労すると火種ができ、脳内炎症が生じるという。

慢性疲労症候群の発生メカニズムは生理的疲労とは全く異なり、唾液中の再活性化が見られず、ウイルスの可能性が高いが、どのウイルスが関係しているかはよくわかっていない。

新型コロナ後遺症も脳の炎症が原因と考えられている。

生理的疲労と病的疲労は脳内炎症が起こっているか否かで、性質が違うものだが、生理的疲労を継続的に負荷すると、病的疲労になることもある。

「疲労」と「疲労感」は明確に違うらしい。

疲労は疲労感の原因となる体の障害や機能低下で、疲労感というのは簡単に言うと「休みたい」という気持ちのことだ。

ちなみに疲労とはISR(統合的ストレス応答)を引き越す起こすeIF2aのリン酸化による細胞の致死や細胞死で、疲労感はISRによって産出された炎症性サイトカインが脳に伝わって生じる感覚らしい。

こういう説明を読むのは、私には難しい内容なのだが、書かれている内容と比べると、文章は非常に読みやすい。

特に私は6章の「空想科学的 SITH-1論」がSF小説みたいで面白かったので、おすすめしたい。

原因はウイルスや遺伝子なら、それを取り除けたらハッピーなのでは、と思うが、そううまくはいかない。

先に出ているSITHー1を持っている人の特徴は真面目で仕事熱心、献身的など仕事をする上で非常に大切な性格なのだ。

要らないものだけ取り除いて、それ以外は良い状態を保ったまま、なんて人間にとって都合の良いことだけはできないのだ。

「排除することよりも、うまく付き合っていく方法を探すのが一番の得策」という、何とも世界の真理が、ここでも働いているのである。