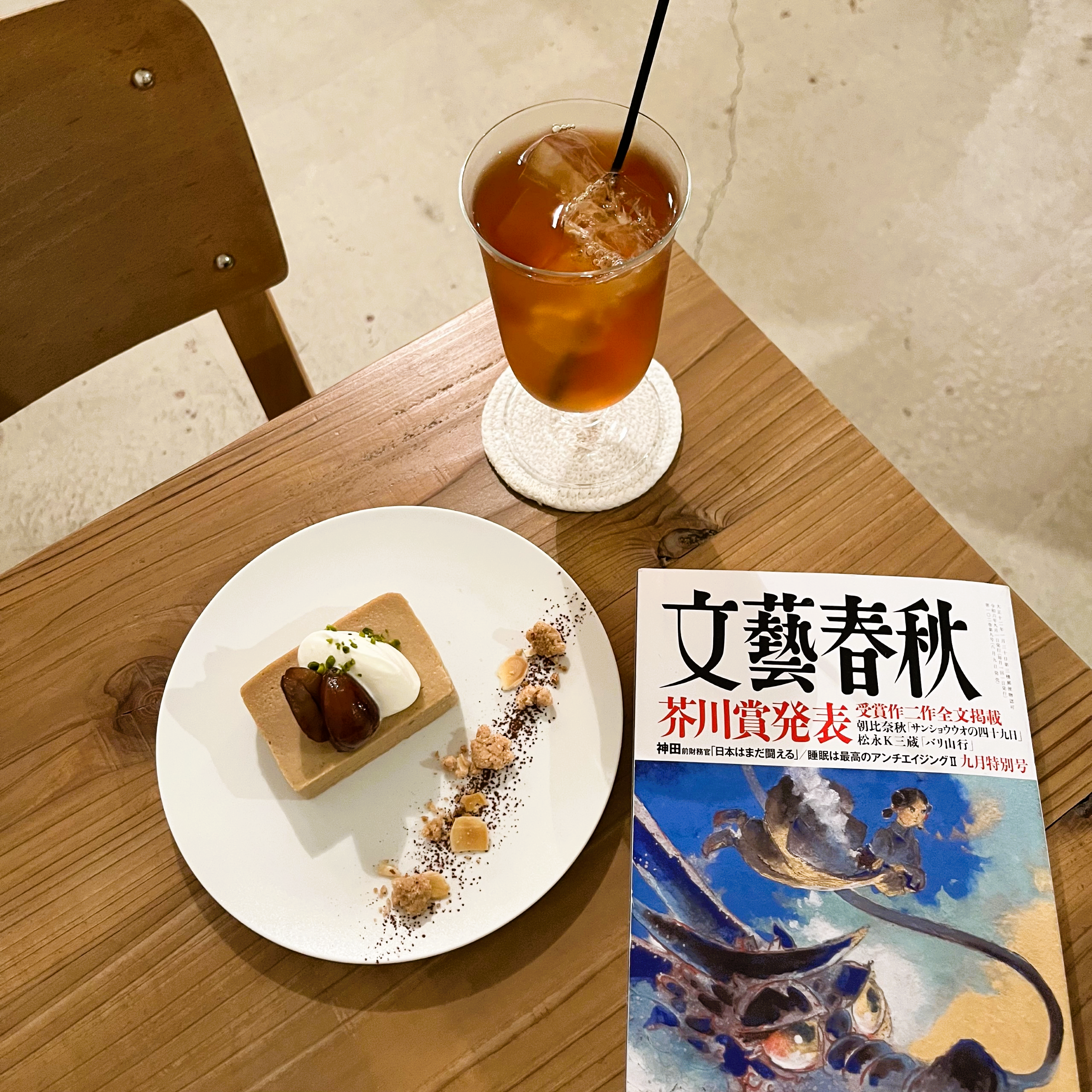

サンショウウオの四十九日 朝比奈 秋

| 読書時間 | 89分(3日間) |

| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |

| 内容の難易度 | ★★★(難しい) |

| 東海道線ユーザーにおすすめ度 | ★★★ |

純文学とは何か。

大衆またはエンタメ小説とわかれる文学のカテゴリーなのはもちろん理解しているが、ある小説を提示されてこれはどちらか、と問われた時、私は自信を持って正解を言えるだろうか。

芥川賞が発表される度にぼんやり思うのだけれども、すぐ忘れてしまう。

この本は会社の先輩が勧めてくれた作品だ。

私は、人から勧められた本は基本的に読まない。

特に小説はもともとあまり読まないので、今回は本当に珍しい。

自分の読みたい本が山のようにあるし、「その本がその人にとって、どういう本で、どう面白かったか」の話を聞く方が私にとっては興味がある。

先輩にいつものごとくそれを聞いたら「すごく特殊な設定で、主人公が『私たちの』東海道線の駅を行ったり来たりしている」そうだ。

先輩も私も東海道線の通勤ユーザーだ。

なんだそれ。

物語は、結合性双生児の二人が主人公だ。

小田原駅や平塚駅や藤沢駅の周辺で、静かに流れている彼女たちの日常生活を描いている。

二人は身体の真ん中でくっついていて、一人に見える。

しかし、一つの身体で意識は二人分あり、左右で人が違う。

身体的特徴も左右で違うが、身体は一人分である。

相手の考えていることもぼんやりしたテレパシーのように感じていて、二人が思いを巡らせている様が書かれている。

二人存在しているのに、他の人には一人に見えること。

身体や自己、自我の境界線があいまいであること。

哲学的であるだけでなく、医師でもある著者らしく結合性双生児の科学的な描写もあるが、全体を通して静かで穏やかな物語である。

学生時代にいじめのようなものもあったのだが、その運命すら受け入れているというか、非常に知性を感じる主人公二人で、過酷な運命の葛藤ではなく、「多くの人とは違う境遇に生まれた二人の一つの生き方」のように見える。

それはごく普通の私たちもふと思うことがある、自分という境界線は果たして確かにあるのかどうかということを問いかけるような意味もあるのだろうか。

私は、自分に不愉快なことをしてくるような輩のことは、天罰が下るのを地の果てまで見届けてやるぞくらいの気概でいるので、共感という点では難しい物語だった。

私から見ると、ある瞬間結烈にもう一人を嫌いになったり、完全に意識も身体も一人の独立した人間になりたがったり、かと思えば急に相手のことを無性に愛しく思ったりしそうなものだけれど、この物語の二人は凪のように毎日を過ごしている。

そして、結合性双生児と言えば、多くの人が思い出すだろう萩尾望都先生の「半神」という漫画がある。

最初の読了当時小学生だった私にはかなりの衝撃だった作品である。

「半神」は16ページの短編だが、誰かの人生観にメスを入れるのに十分な物語だ。

あの衝撃を知っているからこそ、この「サンショウウオの四十九日」はすごく凪である。

そして、ああ、これが純文学なのだな、と思った。

純文学は、作者の頭の中や生活観が見えるような気がした。

この物語を読む限り、著者は私とは正反対の凪で生きている。

しかし、作者はインタビューで「社会とのつながりがなくなるので勤務医を続けている」と仰っていた。

私も同じ感覚なので驚いた。

私はとにかく一人が好きだし、楽だし、一生ゆるゆるこのままでいたい。

しかし、人とコミュニケーションを一切取らない人生なんて無理だ。

苦手ながら多少はできていることすらできなくなるのを恐れているのと、孤独に苦しむ日が来る可能性はゼロではないから、毎日会社に行っている。

私のようなザ・内向型人間は「ちょっと頑張ればある程度出来ること」も放棄しがちなのだ。

凪である著者と同じことを考えているのが不思議だった。