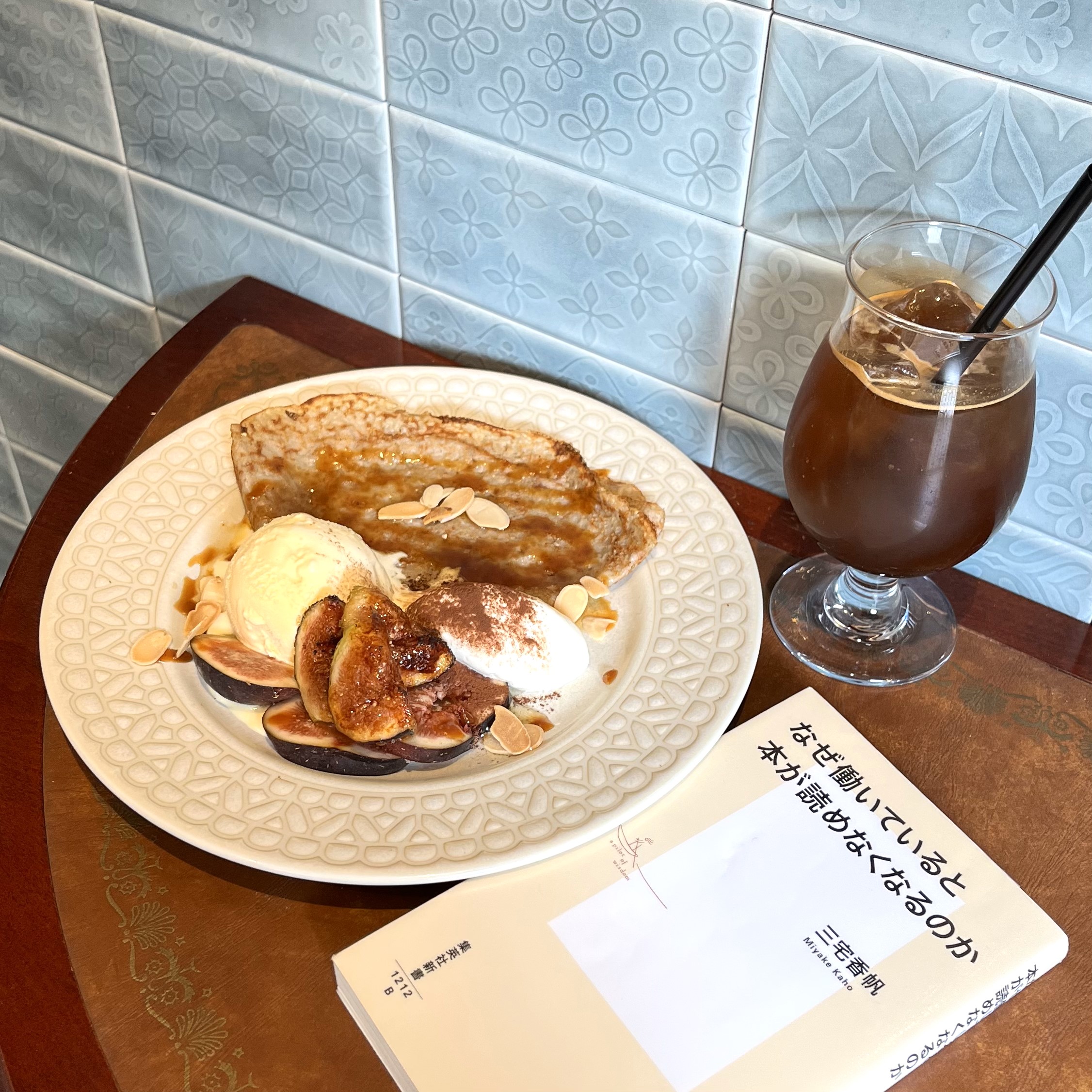

なぜ働いていると本が読めなくなるのか 三宅 香帆

| 読書時間 | 2時間10分(6日間) |

| 文章の難易度 | ★★☆(ふつう) |

| 内容の難易度 | ★★☆(ふつう) |

| 本を読みたいのに読めない社会人におすすめ度 | ★★★ |

仕事に追われて本が読めなくなった。

現在多くの人が感じていることではないかと思う。

私も同じで、仕事が忙しくなればなるほど、読みたい本を読めなくなっていく生活にものすごく窮屈さを感じていた。

昇進を目指さなければいけないと上司に打診された時も、これでは仕事をさらに押し付けられて好きな本すら読めなくなると、「昇進よりも時間をください」と言ったのをはっきり覚えている。

私にとって読書が好きでいられることは、家族からもらった大切な文化資本だ。

それをすり減らすような生活はしたくない。

しかし、この本を読むと、必ずしも長時間労働だけが本を読めなくなる要素ではないことがわかる。

日本は久しく長時間労働を強いられており、それでも労働者は本を読んでいたのである。

では現在、なぜ働いていると本が読めなくなるのか。

この本では、読書と労働と社会の関係を歴史的に紐解き、結果、今なぜ本が読めなくなっているのかを論じている。

スマホのゲームやSNSはできるのに、本は読めない理由がわかる。

その正体を著者はノイズ(偶然性や自分でコントロールできない事柄のこと)と表現している。

読書はノイズである。

知らなかったことを知ることは世界のアンコントローラブルなものを知る、人生のノイズそのものだ。

ネットやSNSは精製された情報で溢れており、現在の社会はこのノイズがないことを推奨するような流れすらある。

つまりは本来一番人間らしい、予期しないことを楽しむ力、というのが失われてく。

予想通りの枠から出ない、安心だがつまらない世界である。

私が常々危惧していることだ。

目の前のことが、人生で大切なことかどうか、いつ役に立つか、完全にわかるほど人間は全脳ではない。

出来事から何年か経って、やっとあの時の出来事や知識がこんなに大切だったんだと気が付くことなんてよくある。

この本にも書いてあるが、人間は「自分が何を知りたいのか」を知らない。

「この世の知識はいつかどこかで自分につながってくると思っている。他者は自分と違う人間だが、それでも自分に影響を与えたり、あるいは自分が影響を与えたりするのと同じだ。」

著者が書いていたことだ。

この考えを私も大切にしたい。

全身全霊ではなく「『半身』で働くこと」を著者は推奨し、それが叶う社会でなければならないとこの本で言っている。

この「半身」は、中途半端という意味ではない。

本が読めない状況とは、ノイズを受け入れる余裕がなく、自分に関係のあるものばかりを求めてしまう状態だ。

それほど余裕がなくなるまで働かなくて良い状態でいることが「『半身』で働くこと」だ。

猛烈に仕事をしていても、仕事を心底好きだとしても、全身全霊という働き方を続けているといずれ心身を壊す可能性があるからだ。

それこそ「本が読める社会」になる答えだという。

私は、ノイズを大切にして生きていきたい。

それが一番人間らしい生活だと思うからだ。

だから私は今日も本を読む。

人生に一見役に立たないことや、仕事に関係ないことをしている時ほど心から楽しい。

それが人生にとっては一番大切なことだと思っている。